ヒアリングやアンケート結果の調査資料をパワポで作成する方法を解説

- 2025/07/25

- 2025/12/29

目次

ヒアリングやアンケートの結果を資料にまとめる際、パワーポイントはデータの傾向や重要なポイントを視覚的に伝える強力なツールです。なぜなら、グラフや表、図を活用することで、複雑な情報も直感的に理解しやすくなり、説得力のあるプレゼン資料を作成できるからです。

また、単純集計やクロス集計、時系列分析などの手法を組み合わせることで、データの全体像や特徴を的確に把握することが可能です。

資料作成時には、目的に合ったグラフやレイアウト選びも重要なポイントとなります。

そこで今回は、ヒアリングやアンケート結果の調査資料をパワポで作成する方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

調査資料をパワポで作成する基本的な流れとメリット

そもそもパワポとは?

パワポ(PowerPoint・パワーポイント)とは、Microsoft社が提供するプレゼンテーション資料作成ソフトです。

スライド形式で情報を視覚的に整理でき、図表やグラフ、画像、アニメーションを用いて分かりやすく伝えることができます。

パワポは、ビジネスや学術、教育など幅広い場面で活用されているツールです。

PowerPointを使った調査報告書作成の全体像

調査報告書は、①表紙→②目的→③目次→④コンテンツ(調査方法・結果・考察)→⑤まとめ、という流れで作成します。

まず「何を伝えたいか」を明確にし、全体構成を決めてから各スライドを作成しましょう。

グラフや表、図解を活用し、論理の流れや調査結果が一目で分かるよう工夫することが大切です。

パワポで資料を作成するメリットと効果的な活用シーン

パワポで資料を作成するメリットと効果的な活用シーンは、以下のとおりです。

- 情報を視覚的に整理しやすく、グラフや図表でデータを直感的に伝えられる

- 1スライド1メッセージで要点を明確にでき、プレゼンや会議での説明がスムーズ

- テンプレートやデザイン機能が豊富で、短時間で見栄えの良い資料を作成できる

- 社内外の報告会、研究発表、営業提案、調査結果の共有など幅広いシーンで活用可能

ヒアリング結果とアンケート結果の違いと使い分け

ヒアリング結果は、個別の対話やインタビューを通じて得られる定性的な意見や具体的な事例が中心で、深い洞察や背景理解に向いています。

一方、アンケート結果は、複数人から定量的なデータを集め、集計・分析しやすいのが特徴で、全体傾向の把握や比較分析に適しています。

使い分け方としては、ヒアリングは課題の深掘りや事例収集に、アンケートは傾向把握や数値的根拠の提示に活用すると良いでしょう。

調査資料作成における事前準備のポイント

調査資料作成における事前準備のポイントは、以下の通りです。

- 調査の目的・ゴールを明確に設定する

- 伝えたいメッセージやストーリーの全体像を設計する

- 必要なデータや情報を収集・整理し、どのように可視化するかを検討する

- スライドごとに伝えたい内容を1つに絞り、見やすいレイアウトや配色を意識する

読み手の立場で「何が知りたいか」「どこがポイントか」を常に意識することが重要です。

アンケート結果をパワーポイントにまとめる流れ【4ステップ】

アンケートを実施したあと、多くの人がつまずくのが「この結果、どうやってパワーポイントに落とせばいいのか」という段階です。数値は揃っているのに、いざ資料にしようとすると手が止まる。

伝えたい示唆はあるはずなのに、スライドにした瞬間にぼやけてしまう。そんな経験は珍しくありませんよね。

ここでは、実務でそのまま使える視点を前提に、アンケート結果をパワーポイントにまとめるまでの流れを4ステップで整理します。

より具体的にアンケート・データを集計したい方は下記の記事をご参照ください。エクセルを活用したデータ・アンケート集計をしたい方はご参照ください。

エクセルでアンケート集計を効率化!関数やツールの活用法も徹底解説

1.アンケート結果を集計する

まず着手すべきは、パワーポイントの前に「集計の設計」を固めることです。単純に回答数や割合を出すだけでは不十分で、どの切り口で見ると意思決定につながるかを考えながら集計します。

たとえば全体平均だけを見るのか、属性別や回答傾向別に分けるのかで、導ける示唆は大きく変わります。実務では、最初から細かく分けすぎるよりも、「この資料で誰を動かしたいのか」「何を判断してほしいのか」を軸に、最低限必要な集計に絞る方が有効です。

この段階で重要なのは、数字を“正確に出すこと”よりも、“後工程で説明できる形になっているか”です。

集計は次の見せ方を決めるための下準備だと捉えると、迷いが減ってきます。

2.集計データの見せ方を決定する

集計が終わったら、次に考えるのは「どう見せるか」です。ここで初めて、グラフや図表の話になります。

円グラフがいいのか、棒グラフがいいのか、あるいは数値だけで十分なのか。判断基準はシンプルで、「一目で何が言いたいかが伝わるかどうか」です。

比較を見せたいなら棒グラフ、構成比を直感的に伝えたいなら円グラフ、といった定石はありますが、それ以上に重要なのは“読み手の理解速度”です。一方で、より簡単なのは伝えたい情報別にどんなグラフ・見せ方に落とし込むかを知ることです。

例えば下記のように全体の割合を測る際には『円グラフと棒グラフ』、分析軸が1つのものに対して回答が複数ある場合は『単一分析軸×複数回答』、分析軸が複数あるものに対して複数回答が存在している場合などなど。

集計したデータをケースに分けて見ていくとおのずと、どんなグラフで表現すべきかが見えてくるでしょう。

引用:アンケート調査の方法とコツ⑤ 結果のグラフ表現とアンケート調査の活用事例

特にBtoBの報告資料では、すべてを網羅的に見せる必要はありません。伝えるべきポイントが一つなら、グラフも一つでいい。その代わり、「この結果から何が言えるのか」が自然と伝わる見せ方を意識します。ここで見せ方の方針が固まると、スライド作成は一気に楽になります。

3.パワーポイントにアンケート結果を反映する

見せ方が決まったら、ようやくパワーポイントに落とし込みます。この工程は作業に見えて、実は構成力が問われるフェーズです。

1スライドに詰め込みすぎず「1スライド=1メッセージ」を基本に配置していきます。グラフを置くだけで終わらせず、必ず補足の一文を添えることも重要です。数値そのものではなく、「だから何なのか」を言語化することで、資料としての価値が一段上がります。

引用:パワポのデザインを見やすくする10のコツ。プレゼン資料を作るポイントや制作事例を紹介

最もわかりやすい構成ではいえば、左に集計グラフなどのビジュアルでわかる情報を記載し、右側にテキストや説明文を載せる形で進めるのが良いでしょう。

また、アンケート結果を時系列やストーリーとして並べる意識を持つと、単なる報告資料ではなく、提案や示唆につながる資料になります。この段階で、資料全体の流れを一度俯瞰して確認しておくと、最後の体裁調整がスムーズです。

4.パワーポイントの体裁を整える

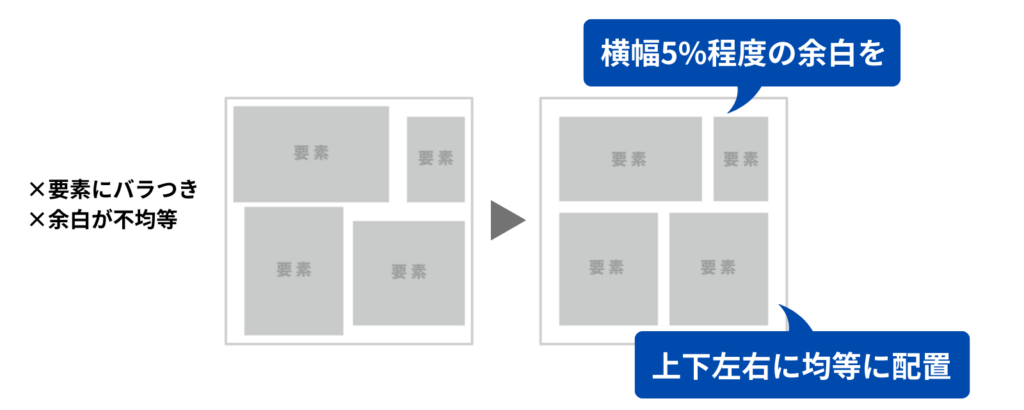

最後は体裁の調整です。ここは軽視されがちですが、読み手の印象を大きく左右します。

フォントサイズや色使いを統一し、余白をしっかり取るだけでも、資料の読みやすさは大きく改善します。特にアンケート結果は数字が多くなりがちなので、「情報量を減らす」意識が重要です。すべてを載せるのではなく、補足資料に回す判断も含めて整えます。

体裁を整える目的は、デザイン性を高めることではありません。意思決定者が短時間で内容を理解できる状態にすること。その視点で見直すと、不要な装飾や情報が自然と削ぎ落とされ、資料としての完成度が高まっていきます。

この4ステップを意識するだけで、アンケート結果は「数字の羅列」から「使える資料」へと変わります。次に資料を作るときは、まずどのステップで悩んでいるのかを意識してみると、改善点が見えやすくなるはずです。

ヒアリング結果をパワポにまとめる具体的な方法

ヒアリング音声の文字起こしと整理手法

まずは、ヒアリング音声を自動文字起こしツールや手作業でテキスト化しましょう。

発言者ごとに話を区切り、重要な発言やキーワードにマーカーを付けて抽出します。

不要な重複や雑談部分は整理し、要点のみを抜き出して構造化することで、後の分析がしやすくなります。

定性データの分析とコード化のやり方

文字起こしした内容を読み込み、「意見」「課題」「要望」などのテーマごとに分類しましょう。

類似する発言には共通のラベル(コード)を付与し、内容ごとにグルーピングします。これにより、複数のヒアリングから共通点や傾向を発見しやすくなります。

インサイト抽出からストーリー構成まで

コード化したデータから、特に頻出した意見や新しい発見(インサイト)を抽出します。抽出したインサイトをもとに、「現状」「課題」「解決策」「今後の提案」という流れでストーリーラインを作成しましょう。

各スライドごとに伝えたいメッセージを明確にし、全体の流れに一貫性を持たせることが重要です。

ヒアリング結果の可視化テクニック

パワーポイントでは、テキストだけでなく図表やグラフ、アイコンを活用して情報を視覚的に整理しましょう。

意見の分類は表やマインドマップ、課題の優先度は棒グラフやマトリクス、全体像はフローチャートなどで表現すると効果的です。

スライド1枚につき1メッセージを意識し、短いテキストとビジュアル要素で見やすくまとめることが大切です。

アンケート結果のまとめ方と集計方法

単純集計とクロス集計の基本的な手法

単純集計は、各設問ごとに回答数や割合を集計する基本的な方法です。

ExcelではCOUNTIF関数を使い、各選択肢の人数をカウントし、割合(%)も計算します。

複数回答の場合は、各選択肢ごとに「1(選択)」と「0(非選択)」でデータを整理し、SUM関数で合計を出しましょう。

クロス集計は、属性(例:性別や年代)ごとに回答傾向を比較する方法で、COUNTIFS関数やピボットテーブルを使って、複数条件での集計を行います。

Excel連携による効率的なデータ処理

アンケート結果はまずExcelに入力・整理します。

単純集計はCOUNTIFやSUM関数、クロス集計はCOUNTIFSやピボットテーブルを活用することで、集計作業を自動化できます。複数回答や属性ごとの分析も、関数やフィルター機能で効率的に処理することが可能です。

集計表やグラフもExcel上で簡単に作成でき、データの再利用や転記も容易です。

統計的分析結果のパワポ表現方法

集計・分析した結果は、PowerPointでスライドごとに「要点→根拠データ→考察」の流れでまとめます。

数値や割合は表やグラフで視覚的に示し、重要な傾向や差異は色分けや吹き出しで強調します。

クロス集計や相関分析の結果は、比較表やクロス集計表、散布図などを使い、解説コメントを添えてわかりやすく伝えましょう。

定量データの効果的なグラフ化

単純集計の結果は円グラフや棒グラフで、クロス集計や時系列データは積み上げ棒グラフや折れ線グラフで表現すると、傾向や違いが直感的に伝わります。

Excelで作成したグラフはPowerPointに貼り付けて活用できます。

グラフにはタイトルや凡例、注釈を付け、見やすさと理解しやすさを重視しましょう。

▼下記の資料では、自社のマーケティング施策に活用できる最適な『診断体験』の作り方を5つのステップで解説しています。もし今、自社のサービスで診断体験を通じたユーザー獲得や認知拡大をご検討中の方は、是非ご確認ください。

見やすい調査報告書のデザイン作成術

読み手に伝わるレイアウト設計の基本

調査報告書は「結論→根拠→詳細」の流れを意識し、1スライド1メッセージで要点を明確にします。

余白を十分に取り、情報のグループ化や見出しの統一で視線誘導を意識しましょう。

冒頭に要約やサマリーを配置し、読み手が全体像をすぐ把握できる構成にすることが重要です。

データビジュアライゼーションのベストプラクティス

グラフや図表は「何を伝えたいか」を明確にし、最適なチャート形式(棒グラフ、円グラフ、マトリクスなど)を選択しましょう。数値や傾向は色やアイコンで強調し、凡例や注釈も忘れずに挿入します。

複雑なデータは段階的に分けて提示し、視覚的なノイズを減らすことで理解を助けます。

色彩とフォントの使い分け方法

色は3色程度に絞り、メインカラー・アクセントカラー・背景色を明確に分けて使います。

重要な数値や比較ポイントはアクセントカラーで強調し、背景色は白や薄いグレーなどシンプルにするのがポイントです。

フォントは読みやすさを重視し、見出しと本文でサイズや太さを変えてメリハリをつけましょう。

プレゼンテーション効果を高めるデザインパターン

「ビジュアル+短いテキスト」「比較表」「フローチャート」など、情報を一目で理解できるパターンを活用しましょう。ストーリー性を持たせてスライドを並べ、重要なスライドでは写真やアイコンを効果的に配置します。

全体のトーン&マナーを統一し、資料全体の一貫性を保つことが信頼感や説得力を高める上で重要です。

調査資料作成に役立つテンプレートと活用法

業界別調査報告書テンプレートの選び方

調査対象や業界ごとに最適なテンプレートを選ぶことが重要です。例えば、マーケティングや商品開発向けには「調査概要・対象者属性・発言要旨・結果・考察」が整理された構成が便利です。

会計や営業、学術調査など用途に応じて、必要な項目(例:数値データ、属性分析、提言など)が網羅されたテンプレートを選びましょう。

経産省などの優良事例から学ぶ資料構成

経済産業省の市場調査レポートなど公的機関の優良事例では、「表紙→目次→概要→背景・目的→調査方法→結果→分析→結論・提言→参考資料」という論理的かつ網羅的な構成が採用されています。

この流れを参考にすることで、読み手が全体像を把握しやすく、説得力のある資料を作成できます。

無料テンプレートのカスタマイズ方法

無料テンプレートはWordやPowerPointでダウンロードでき、見本付きで書き方も参考になります。必要に応じて項目の追加・削除や、業界用語への差し替え、レイアウトや色の変更を行い、自社や案件の目的に合った内容に編集しましょう。

A4一枚に要点をまとめるコンパクト設計も、会議資料や報告用途で有効です。

インタビューズが提供するテンプレートの活用術

インタビューズが提供するビジネス用の各種テンプレートは、ヒアリングや調査報告に特化した設問設計や構成が特徴です。

オンラインで簡単にカスタマイズでき、属性情報や発言内容の分類、集計結果の自動整理など、実務でそのまま使えるフォーマットが揃っています。

回答データは自動で集計・可視化されるため、資料作成や分析の効率が大幅に向上するためおすすめです。

▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。

- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」

- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」

- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」

- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」

下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。

さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。

無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

効率的な調査資料作成を実現するツール活用法

ヒアリングツールとの連携による作業効率化

ヒアリングツールを活用すると、クライアントや関係者からの情報収集がオンラインで一元化でき、回答データが自動で集計・整理されます。

例えば、インタビューズやGoogleフォームなどを使うことで、ヒアリング結果をそのままExcelやスライド作成ツールに連携でき、手入力や転記ミスを防ぎながら資料作成のスピードと正確性を高められるでしょう。

診断コンテンツを活用した事前調査の実施

診断コンテンツやオンラインアンケートを事前に配布することで、対象者の属性や課題、ニーズを効率よく把握できます。

分岐式や自動集計機能付きの診断ツールを使うと、ヒアリング前に必要な情報を網羅的に取得でき、以降の調査や資料作成がスムーズに進むでしょう。

デジタルツールを使った分析プロセスの自動化

AI搭載の資料作成ツール(例:GPT for Slides、Gamma、Elucileなど)は、テキストやデータを入力するだけで自動でグラフ化・要約・レイアウト調整ができ、分析から資料化までの工程を大幅に効率化します。

ExcelやGoogleスプレッドシートのピボットテーブルや関数も、定量データの自動集計・分析に有効です。

チーム内での共有・レビュー機能の活用

CanvaやGoogleスライド、Microsoft 365 Copilotなどのクラウド型ツールを使えば、調査資料をリアルタイムでチームメンバーと共有し、コメントや修正指示を即座に反映できます。

バージョン管理やアクセス権限設定も容易で、複数人によるレビューや共同編集がスムーズに行えるためおすすめです。

▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。

実践的な調査資料作成事例

顧客満足度調査報告書の作成事例

顧客満足度調査では、まず「調査目的」「対象・方法」「回答者属性」「満足度」「理由」「リピート意向」などを明確に整理することが大切です。

例えば「商品にどのくらい満足していますか?」を5段階評価で集計し、その理由や他社比較、自由記述の要望も分析します。

リピート意向や推奨意向(NPS)も加え、全体傾向や課題をグラフや表で可視化し、改善提案までまとめましょう。

市場調査レポートの構成と分析手法

市場調査レポートは「表紙→目次→調査目的→調査方法→市場環境分析→調査結果→競合比較→考察・提言→参考資料」という構成が一般的です。

定量データは単純集計・クロス集計・グラフ化、定性データはインタビューや自由記述の内容をコード化し、トレンドや新たなニーズを抽出します。

競合との比較や市場規模の推移も盛り込み、戦略立案に活かしましょう。

従業員満足度調査のまとめ方

従業員満足度調査は、「属性情報」「職場環境」「業務満足度」「人間関係」「成長機会」「会社への期待」などの項目ごとに集計し、部署や年代別の傾向も分析します。

自由記述の声はテーマごとに分類し、エンゲージメントや離職意向などの指標とあわせて可視化すると良いでしょう。

これらの結果をもとに、現場の課題や改善アクションを具体的に提案します。

商品開発における定性・定量調査の統合

商品開発では、アンケートによる定量調査(ニーズや評価点の数値化)と、インタビューやグループインタビューによる定性調査(深層ニーズや具体的な意見)を組み合わせます。

まずは、定量データで全体傾向を把握し、定性データでその背景や理由を深掘りします。

両者の結果をクロス分析し、具体的な商品コンセプトや改善点を導き出すことで、説得力のある開発提案が可能です。

▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。

インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。

- 簡単な操作性

タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。

- 多彩な連携機能

SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。

- EFO(入力フォーム最適化)機能

ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。

- マーケティング調査にも対応

カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。

上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。

ヒアリングやアンケート結果の調査資料作成にはインタビューズのヒアリングツールがおすすめ!

インタビューズのヒアリングツールは、ヒアリングやアンケート結果の調査資料作成に最適です。その理由は、ノーコードで直感的なフォーム作成ができ、豊富なテンプレートや分岐設問により質の高い情報を効率的に収集できる点にあります。

回答データは自動で集計・可視化され、ExcelやSalesforceなど外部ツールとも連携可能なため、集計・分析・資料化まで一気通貫で進められます。

テキスト入力の手間が少なく、回答者のストレスも軽減できるためおすすめです。

このように、インタビューズのヒアリングツールを活用することで、業務効率化とKPI改善、コスト削減を同時に実現できる点が大きな魅力です。

インタビューズのヒアリングツールは、アンケート調査の分析や効率化に最適です。また、インタビューズでは、14日間の無料トライアル期間でも全ての機能を利用可能ですので、ぜひこの機会にお試しください。

Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。

• 新規お問い合わせ、相談数の向上

• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上

• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減

• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)

• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ

• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上

• データ登録負荷の軽減

• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法

• 総合ヒアリングツール

• チャットボット

• アンケートツール

• カスタマーサポートツール

• 社内FAQツール

Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅

Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。